Ketika Satu RT Didominasi Pengontrak: Saat Sosialisasi Hanya Jadi Formalitas

Halo Sahabat DS! 👋

Pernahkah kamu tinggal di sebuah lingkungan yang terasa “asing”, padahal kamu sudah menetap di sana selama bertahun-tahun? Bukan karena baru pindah, tapi karena hampir semua tetangga di sekitarmu adalah pengontrak, dan pemilik rumahnya adalah warga RT tersebut. Fenomena ini mulai sering terjadi, terutama di kawasan perumahan yang seharusnya dibangun untuk kehidupan sosial yang harmonis.

Nah, kali ini aku ingin cerita dan sedikit menganalisa tentang kondisi satu RT yang mayoritas warganya adalah pengontrak, akibat beberapa orang membeli lebih dari tiga rumah dalam satu komplek, lalu semuanya disewakan. Awalnya terlihat biasa saja, tapi lama-lama efek sosialnya terasa banget! 😥

🌱 Awal Mula: Rumah untuk Hunian, Berubah Jadi Investasi

Dulu, konsep perumahan sederhana biasanya didesain untuk keluarga yang benar-benar ingin menetap. Ada ikatan emosional antarwarga karena mereka saling mengenal dan sama-sama berproses membangun lingkungan.

Namun, sekarang banyak yang melihat rumah sebagai alat investasi, bukan sekadar tempat tinggal. Satu orang bisa membeli 3–5 unit rumah sekaligus, lalu menyewakannya dengan harga tinggi. Dari sisi bisnis, ini memang menguntungkan. Tapi dari sisi sosial? Hmm… di sinilah masalah mulai muncul. 😔

🔻 Dampak Sosial yang Mulai Terasa

Ketika lebih dari 70% penghuni dalam satu RT adalah pengontrak, ritme kehidupan sosial otomatis berubah. Beberapa dampak yang sering terjadi:

1. Kegiatan Sosial Jadi Sepi

Ketua RT bikin pengumuman: “Bulan depan kita ada

kerja bakti dan arisan, ya.”

Responnya? Hening.

Para pengontrak sering kali merasa tidak punya ikatan emosional dengan lingkungan tersebut. Mereka datang hanya untuk tinggal sementara, bukan membangun hubungan jangka panjang. Akhirnya, kegiatan seperti:

- kerja bakti,

- arisan ibu-ibu,

- posyandu,

- ronda

malam,

jadi sepi atau bahkan cuma dihadiri beberapa orang saja.

“Ah, sebentar lagi juga pindah. Buat apa repot-repot

ikut kegiatan RT?”

— mindset sebagian penghuni pengontrak.

2. Rasa Kepemilikan Lingkungan Rendah

Pemilik rumah jarang muncul, sementara pengontrak merasa, “Toh

ini bukan rumah gue.”

Akibatnya:

- Sampah sering dibuang sembarangan,

- Fasilitas umum seperti taman atau musholla tidak terurus,

- Peraturan lingkungan sulit ditegakkan.

Yang rugi? Semua orang. Bahkan pengontrak juga merasakan dampak buruknya karena kualitas lingkungan jadi menurun.

3. Administrasi Kependudukan Jadi Ribet

Ketika warganya sering keluar-masuk, Ketua RT harus kerja ekstra mengurus data kependudukan. Belum lagi urusan penting seperti:

- pendataan pemilu,

- distribusi bansos,

- pemungutan

iuran,

jadi berantakan karena data selalu berubah.

Kadang ada kasus unik, di mana penghuni yang tinggal saat ini bahkan tidak dikenal oleh pengurus RT karena pergantian penyewa terlalu cepat.

4. Rawan Konflik dan Keamanan

Tanpa interaksi sosial yang kuat, rasa saling percaya

antarwarga minim.

Beberapa risiko yang muncul:

- Tetangga tidak saling mengenal, jadi sulit mendeteksi orang asing yang berniat jahat.

- Kalau ada kehilangan atau pencurian, semua saling curiga.

- Konflik antarwarga lebih mudah terjadi, misalnya soal parkir, suara bising, atau hewan peliharaan.

Lingkungan yang seharusnya damai justru berubah jadi ladang konflik.

5. Pengontrak Bisa Diperalat Pemilik Rumah

Nah, ini bagian yang paling bikin tidak nyaman dan berbahaya.

Banyak pengontrak yang cenderung nurut sama pemilik rumahnya, karena takut kontraknya diputus atau tidak diperpanjang. Pemilik rumah yang punya niat “menguasai” lingkungan bisa saja memanfaatkan situasi ini.

Misalnya, ada penghuni rumah tetap yang masih bertahan dan tidak mau menjual rumahnya. Jika pemilik ingin membeli rumah tersebut dengan harga murah, dia bisa menghasut para pengontrak untuk “memusuhi” penghuni rumah tetap itu.

Strategi kotor yang sering terjadi:

- Pengontrak sengaja cuek atau tidak ramah,

- Menciptakan suasana tidak nyaman seperti membuat kebisingan, parkir sembarangan, atau tidak ikut kegiatan sosial,

- Bahkan ada yang sampai menyebarkan gosip negatif untuk membuat si pemilik rumah merasa terasing.

Akhirnya, penghuni asli merasa tidak betah dan

terpaksa menjual rumahnya.

Rumah pun akhirnya dibeli oleh orang yang sama, memperbesar kekuasaan dan

kontrolnya di lingkungan tersebut. 😡

“Pelan-pelan, lingkungannya jadi seperti ‘kerajaan kecil’ yang dikuasai satu orang lewat tangan para pengontrak.”

6. Warung Jadi Pusat Kekuatan

Biasanya, pemilik kontrakan juga memiliki warung di

lingkungan RT yang sama.

Awalnya terlihat seperti hal biasa, karena warung memang tempat orang

berkumpul. Namun, ketika mayoritas pengontrak berkumpul di warung tersebut,

situasi sosial jadi terasa aneh dan tidak sehat.

Kenapa?

- Warung berubah menjadi pusat informasi yang dikendalikan pemilik kontrakan.

- Pembicaraan yang berkembang seringkali bermuatan gosip, bahkan provokasi yang diarahkan pemilik rumah.

- Para pengontrak merasa lebih dekat dengan pemilik warung ketimbang warga asli yang tinggal tetap.

Hasilnya, terjadi “blok” sosial:

- Pengontrak dan pemilik warung di satu sisi,

- Warga tetap yang masih bertahan di sisi lain.

Bayangkan, setiap kali lewat di depan warung itu, warga

tetap sering merasa tidak nyaman karena tatapan yang terasa sinis atau

pembicaraan yang mendadak terhenti.

Lama-kelamaan, suasana sosial di lingkungan terasa seperti medan politik

kecil, bukan lagi kampung yang guyub.

7. Status Sosial Jadi Kabur

Yang lebih rumit, status sosial di lingkungan tersebut

jadi blur.

Biasanya, warga tetap yang sudah lama tinggal dan punya ekonomi cukup stabil

dianggap sebagai tokoh atau panutan di lingkungan. Namun, saat pemilik

kontrakan yang tinggal di RT yang sama terlihat hidup pas-pasan atau bahkan

tampak susah, terjadi distorsi sosial.

Pemilik kontrakan bisa saja terlihat sederhana dan seolah-olah tidak memiliki pengaruh apa-apa, padahal di balik layar dia memegang kendali finansial dan sosial:

- Menguasai banyak rumah kontrakan,

- Memiliki warung yang jadi pusat berkumpul para pengontrak,

- Memiliki “massa” yang loyal karena mereka bergantung padanya.

Akibatnya:

- Warga tetap merasa kalah pengaruh, meskipun secara ekonomi dan pendidikan lebih mapan,

- Norma sosial menjadi tidak jelas, karena ukuran status dan wibawa RT tidak lagi berdasarkan kontribusi nyata, tapi siapa yang punya jaringan pengontrak lebih banyak,

- Perasaan canggung muncul di berbagai kegiatan sosial karena relasi kuasa terbalik.

Lama-kelamaan, suasana yang dulu guyub dan tertata

berubah menjadi penuh kecurigaan.

Kondisi sosial yang awalnya mampan dan rapi perlahan kabur, bahkan

terasa seperti lingkungan tanpa arah.

Dari luar mungkin terlihat seperti RT biasa, tapi di dalamnya sudah terbentuk “kubu” yang mempengaruhi dinamika sosial sehari-hari.

🧩 Solusi: Mencari Titik Tengah

Fenomena ini memang sulit dihindari karena pasar properti terus berkembang. Tapi bukan berarti tidak ada solusi. Beberapa langkah yang bisa dicoba:

1. Peraturan RT yang Tegas

RT dan RW bisa membuat aturan khusus untuk penghuni pengontrak, seperti:

- Wajib melapor setiap ada penghuni baru,

- Minimal satu perwakilan wajib hadir di kegiatan sosial,

- Aturan jelas soal iuran dan kebersihan,

- Teguran keras jika ada perilaku yang merusak kerukunan warga.

Kalau perlu, pemilik rumah ikut dilibatkan dan diberi tanggung jawab atas perilaku penyewanya.

2. Membangun Komunitas yang Fleksibel

Tidak semua pengontrak cuek. Ada juga yang mau aktif kalau

diajak dengan pendekatan yang tepat.

Misalnya:

- membuat grup WhatsApp khusus RT untuk komunikasi ringan,

- bikin kegiatan yang sifatnya santai, seperti nonton bareng atau garage sale,

- memberi sambutan hangat setiap ada penghuni baru.

Kuncinya: bikin mereka merasa diterima, bukan sekadar numpang tinggal.

3. Pembatasan Kepemilikan Rumah

Untuk jangka panjang, pemerintah daerah bisa membuat

regulasi agar satu orang tidak boleh memiliki terlalu banyak rumah dalam

satu kawasan perumahan.

Tujuannya jelas: menjaga keseimbangan antara hunian dan investasi.

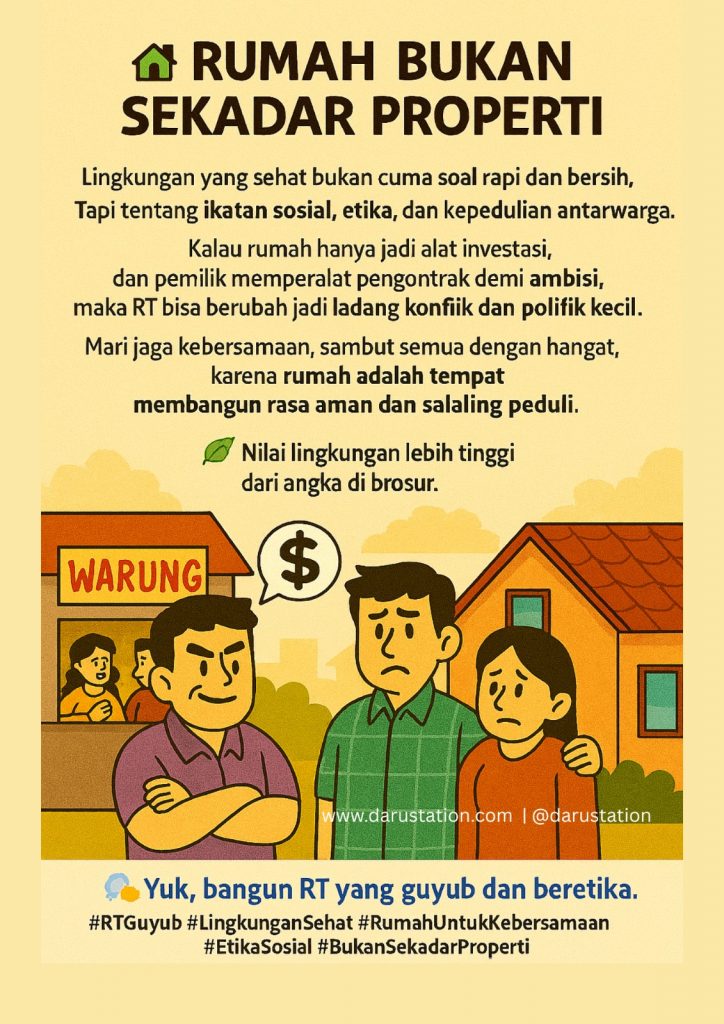

💭 Penutup: Rumah Bukan Hanya Tembok dan Atap

Lingkungan yang sehat bukan hanya soal rapi dan bersih, tapi

juga tentang ikatan sosial antarwarga.

Kalau satu RT didominasi pengontrak dan pemilik rumahnya tidak peduli,

kehidupan sosial akan terasa kering dan penuh intrik.

Apalagi jika pemilik rumah yang memiliki ambisi besar sampai

memperalat para pengontrak, menggunakan warung sebagai pusat kendali

sosial, dan membuat status sosial lingkungan menjadi kacau.

Ini bukan sekadar persoalan sosial, tapi sudah masuk ranah etika,

kemanusiaan, bahkan politik kecil di tingkat RT.

Mari kita ingat, rumah bukan sekadar properti, tapi tempat di mana kita membangun kebersamaan, saling peduli, dan merasa aman. Kalau hubungan antarwarga terjaga, nilai lingkungan itu akan jauh lebih tinggi dari sekadar angka di brosur properti. 🌿

Pernah mengalami fenomena seperti ini?

Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, siapa tahu kisahmu bisa membuka mata banyak orang! 🙏